ストレス脆弱性理論とは?心のバランスを知るための基礎知識

こんにちは。今回は、心理学や精神医学の分野でよく使われる「ストレス脆弱性理論」について、わかりやすく解説していきます。あなたも普段の生活で「ストレス」に悩まされることがあるかもしれません。ですが、同じストレスを受けても、人によって心の反応は違いますよね。ストレス脆弱性理論は、そんな違いの理由を説明してくれる理論です。

ストレス脆弱性理論の概要

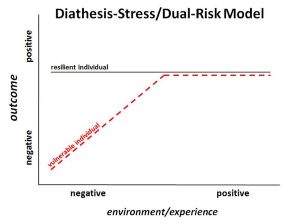

ストレス脆弱性理論(Stress-Vulnerability Model)とは、精神疾患などの心の問題が「個人の持つ脆弱性(弱さ)」と「環境からのストレス(負担)」の相互作用によって起こると考える理論です。

簡単に言うと、誰でも心にはある程度の「脆弱性」を持っていて、ストレスが加わることで、それが表面化しやすくなる。脆弱性が高い人は、少しのストレスでも心の問題が起きやすいけれど、脆弱性が低い人はかなりのストレスがあっても問題にならないこともあります。

「ストレス」と「脆弱性」のバランスが崩れた時に、心の健康が影響を受けるということですね。

脆弱性とは何か?

ここでいう「脆弱性」とは、遺伝的な要因や生まれ持った気質、幼少期の経験、神経の働きなど、精神疾患になりやすい「傾向」や「弱さ」のことを指します。これは目に見えるものではなく、内面にあるものです。

例えば、ある人は生まれつき感受性が強かったり、過去に強いトラウマがあったりすると脆弱性が高くなると言えます。逆に、ポジティブな環境で育ったり、ストレス対処が得意な人は脆弱性が低い傾向があります。

脆弱性の主な要因

- 遺伝的要因:家族に精神疾患の歴がある場合、遺伝的に脆弱性が高いことがあります。

- 神経生物学的要因:脳内の神経伝達物質のバランスやストレス反応の仕組みの違い。

- 心理的要因:幼少期の環境やトラウマ、性格傾向(感受性の強さなど)。

- 社会的要因:支援体制の有無や孤立感、経済状況。

ストレスとは?

ここでの「ストレス」は、生活の中で経験する心理的・身体的な負担や困難のことを指します。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、環境の変化、事故や病気などさまざまです。

適度なストレスは人を成長させることもありますが、過剰なストレスは心や体に悪影響を与えます。

ストレスの種類

- 急性ストレス:短期間で終わる強いストレス(例:試験、事故)。

- 慢性ストレス:長期間続くストレス(例:職場の長期的な人間関係のトラブル)。

ストレス脆弱性理論の具体例

例えば、AさんとBさんが同じ職場のストレスを経験しているとします。Aさんは子どもの頃にトラウマがあり、感受性が高い(脆弱性が高い)ため、そのストレスによってうつ病を発症しやすいかもしれません。一方、Bさんはストレス耐性が高く(脆弱性が低い)、同じ環境でも問題なく乗り越えられます。

このように、同じストレスでも、個人の脆弱性によって心の反応は違ってくるのです。

ストレス脆弱性理論が示す心のケアの方向性

この理論は、精神疾患の予防や治療に大きな示唆を与えています。脆弱性は完全に変えられない部分もありますが、環境やストレス要因をコントロールしたり、対処スキルを高めたりすることで、発症リスクを減らすことが可能です。

また、周囲のサポート体制を整えたり、カウンセリングや心理療法を受けることも有効です。

ストレスを減らすための工夫

- 適度な休息と睡眠をとる

- 趣味やリラクゼーションで気分転換をする

- 信頼できる人と話す、相談する

- 運動や食事で体調を整える

- 必要に応じて専門家の助けを借りる

まとめ:あなたの心を守るために

ストレス脆弱性理論は、私たちの心が「ストレス」と「脆弱性」という2つの要素でバランスを取っていることを教えてくれます。もし心が疲れているなら、まずは「無理をしすぎていないか」「自分の心の弱さを知ってあげる」ことが大切です。

そして、ストレスの原因を減らし、ストレスに強くなるための工夫を続けることで、心の健康を守っていけます。もし不安や辛さが続くときは、一人で抱え込まず専門家に相談してみましょうね。

ストレス脆弱性理論は少し難しく感じるかもしれませんが、自分や周りの人の心を理解する手助けになります。あなたの毎日が少しでも心地よく過ごせますように。

コメント