はじめに

「せっかく勉強したのに、時間が経つとすぐに忘れてしまう……」そんな経験は、誰しも一度はあるのではないでしょうか。資格試験や受験勉強、さらには仕事のプレゼン準備や日常生活のちょっとした暗記まで、私たちは常に「記憶」と向き合っています。しかし一方で、人間の脳は万能ではなく、覚えた情報の多くを時間の経過とともに忘却してしまう性質を持っています。では、どうすれば効率よく記憶を定着させ、必要なときに思い出せる状態を維持できるのでしょうか。

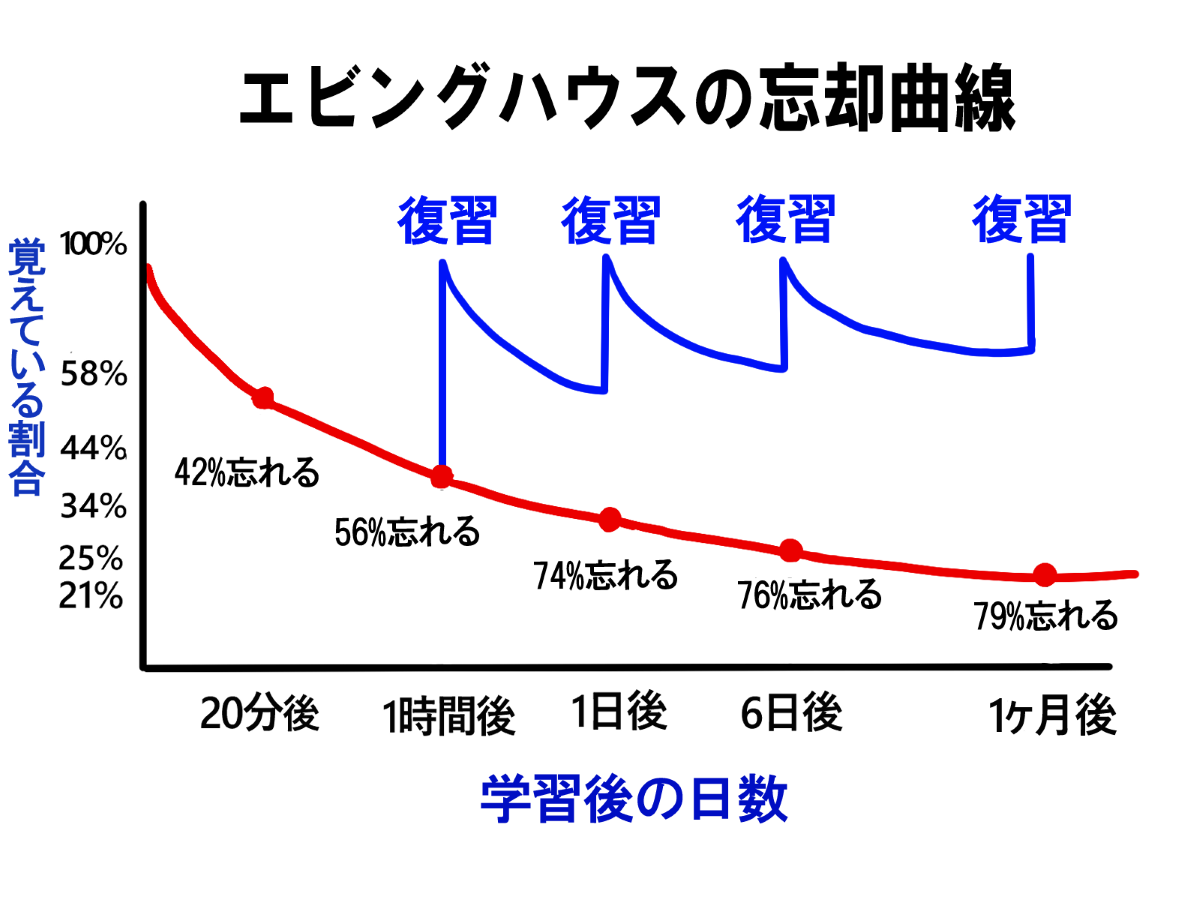

心理学の研究では、人間の記憶が「記銘(コード化)→保持(保存)→再生(検索)」という三段階で処理されていることが明らかになっています。この仕組みを理解することで、「なぜ覚えられるのか」「なぜ忘れてしまうのか」という疑問に答えが見えてきます。さらに、エビングハウスの忘却曲線や、初頭効果・新近効果といった現象を知ることで、学習内容を長期記憶へと定着させる実践的な工夫が可能になります。

本記事では、記憶の基本的なメカニズムから、定着を左右する心理学的要因までを幅広く解説します。そして、勉強やビジネス、日常の生活習慣に応用できる「忘れにくい学習法」のヒントも具体的に紹介していきます。単なる暗記のテクニックにとどまらず、情報を自分の知識として活かすための思考法や工夫まで掘り下げることで、あなた自身の学習スタイルをより強力にサポートする内容になっています。

「人はなぜ覚え、なぜ忘れるのか」。このシンプルながら奥深いテーマを出発点に、心理学が教える“記憶の定着のしくみ”を一緒にひも解いていきましょう。

第一章 記憶の定着とは?

人間の記憶は、一瞬で脳に刻まれるものではありません。心理学的には「記銘(コード化)→保持(保存)→再生(検索)」という三つの段階を経て処理されます。まず、情報を脳が理解できる形に変換するのが「記銘」です。たとえば、誰かの名前を耳で聞いて、その文字や顔と結びつける作業がこれにあたります。次に「保持」によって、その情報が短期的あるいは長期的に保存されます。そして最後に「再生」、すなわち必要なときに情報を思い出す段階へと進みます。

ここで重要なのが「定着」というプロセスです。定着とは、単に一時的に覚えている状態ではなく、その情報が長期記憶に移行し、時間が経っても必要なときに再生できる状態を指します。短期記憶は数十秒から数分程度しか持ちませんが、定着によって長期記憶に移れば、数年、場合によっては一生涯にわたって情報を保持することも可能です。

では、どのような条件が記憶の定着に影響するのでしょうか。心理学の研究から、いくつかの重要な要因が明らかになっています。まず「時間」が挙げられます。睡眠を含む一定の休息時間を経ることで、脳は学習した情報を整理し、必要な記憶を強化する働きを持っています。次に「感情」です。感動的な体験や強い感情を伴う出来事は、記憶に残りやすい傾向があります。嬉しかった誕生日のサプライズや、失敗したときの悔しさをいつまでも覚えているのは、この感情による影響です。

さらに「繰り返し」と「関連づけ」も定着を大きく左右します。単純に何度も復習することは記憶の維持に有効ですが、それ以上に効果が高いのは「関連づけ」や「意味づけ」です。たとえば新しい英単語を覚える際に、自分の知っている言葉や経験と結びつけて学ぶと、より長期的に記憶されやすくなります。これは、脳が既存の知識ネットワークに新しい情報を組み込むことで、思い出す手がかりが増えるからです。

また、記憶の定着には「環境」も影響します。同じ場所や同じ状況で学習と再生を行うと、記憶の手がかりが一致するため再生しやすくなることが知られています。これは「文脈依存効果」と呼ばれる現象で、試験勉強を静かな環境で行うと、本番でも思い出しやすくなるといった形で活用できます。

このように、記憶の定着は単なる暗記の積み重ねではなく、時間・感情・繰り返し・関連づけ・環境など、さまざまな要素が絡み合うことで成立します。つまり、私たちは工夫次第で「忘れにくい記憶」をつくり出すことができるのです。

第二章 時間と忘却の関係|再生率と時間軸

人間の記憶は、学習直後には鮮明でも、時間が経つにつれて薄れていく傾向があります。この現象を心理学的に示した代表的な研究が、エビングハウスによる「忘却曲線」です。彼は無意味な音節を記憶し、一定時間ごとにどれくらい思い出せるかを測定しました。その結果、学習後の数時間〜数日で急激に忘却が進み、その後は緩やかに低下していくことが明らかになりました。つまり、人間の記憶は放っておけば短期間で大部分が失われてしまうのです。

この忘却曲線は、私たちが「せっかく勉強したのにすぐ忘れる」と感じる理由を科学的に説明してくれます。例えば、試験前日に一夜漬けで詰め込んだ知識は、翌日にはある程度思い出せても、一週間後にはほとんど記憶に残っていないことが多いでしょう。一方で、同じ内容を少しずつ繰り返し復習していた場合、定着率は大幅に上がり、長期間にわたって思い出すことができるようになります。

この「再生率と時間の関係」を逆手にとるのが、効率的な学習法です。学習内容は、ただ闇雲に繰り返すのではなく、「忘れかけたタイミング」で復習するのが最も効果的だとされています。これは「分散学習」や「遅延リハーサル」と呼ばれる手法で、脳に適度な負荷を与えることで記憶が強化されるのです。具体的には、学習から1日後、1週間後、1か月後というように、間隔を広げながら復習するのが望ましいとされています。

また、時間と忘却の関係は、感情や文脈とも結びついています。強い感情を伴った出来事や、自分にとって意味のある経験は、忘却曲線に逆らうかのように長く記憶に残ります。初めての海外旅行や大切な人との思い出を長く覚えているのは、感情が記憶の強化剤として働いているからです。さらに、同じ環境で繰り返し学習することも再生率の維持につながります。

要するに、時間とともに忘却が進むことは避けられませんが、そのスピードを遅らせたり、定着率を高めたりすることは可能です。学習したことを「復習のタイミングを工夫して取り戻す」ことで、記憶は確実に強化されます。これこそが、時間と忘却の関係を理解し、賢く活用するための第一歩なのです。

第三章 初頭効果と新近効果|記憶に残りやすい順番

人間の記憶には「提示された情報の順番」によって残りやすさが変わるという特徴があります。心理学ではこれを初頭効果(Primacy Effect)と新近効果(Recency Effect)と呼びます。どちらも「系列位置効果」の一部として知られており、学習やプレゼンテーションなど実生活にも大きな影響を及ぼします。

まず初頭効果とは、提示された情報の「最初のほう」が特に記憶に残りやすい現象を指します。理由はシンプルで、序盤の情報は繰り返しリハーサルされやすく、長期記憶へ移行する確率が高いからです。たとえば、自己紹介の場で最初に名乗った人の名前を覚えていることが多いのは、初頭効果の影響と考えられます。学習においても、勉強の最初に触れたトピックは記憶に残りやすく、後々思い出しやすいのです。

一方、新近効果は提示された情報の「最後のほう」が記憶に残りやすい現象です。これは、直近の情報がまだ短期記憶に保持されているため、直後の再生率が高くなることが原因です。プレゼンの最後に伝えられたメッセージや、授業のまとめの言葉が印象に残りやすいのはこのためです。ただし新近効果は短期記憶に依存しているため、時間が経つと記憶から抜け落ちやすいという特徴もあります。

この二つを合わせると「最初」と「最後」が強く記憶に残り、「中間部分」が弱くなる傾向が見えてきます。これをグラフ化したものが「系列位置曲線(Serial Position Curve)」で、U字型を描く形で示されます。中間部分が記憶に残りにくいのは、繰り返しのリハーサルが行われにくく、かつ直近の短期記憶からも外れてしまうためです。

この現象を知っておくと、学習や仕事の場で応用が可能です。例えば試験勉強のときには、重要な項目を「勉強の最初」と「最後」に配置すると記憶効率が上がります。プレゼンテーションでは「冒頭のインパクト」と「結論のメッセージ」を意識することで、聴衆の記憶に強く残る内容にできます。教育現場でも、授業の冒頭に学習の狙いを提示し、最後に振り返りを行うのは、この初頭効果と新近効果を踏まえた実践的工夫なのです。

つまり、情報の「どこに置くか」を考えるだけで記憶の定着率は大きく変わります。初頭効果と新近効果を意識することは、効率的な学習法や説得力ある伝え方の基盤になるのです。

第四章 系列位置曲線と記憶のしくみ

前章で紹介した「初頭効果」と「新近効果」は、それぞれ単独でも重要ですが、両者を組み合わせて全体的に観察すると、より分かりやすい現象として示されます。それが系列位置曲線(Serial Position Curve)です。心理学実験では、人に一連の単語や数字を提示して再生させると、最初の部分と最後の部分は正答率が高く、中間部分は低くなる傾向が現れます。この結果をグラフにするとU字型を描き、これが系列位置曲線と呼ばれています。

この現象は、私たちが日常で経験する「覚えやすい情報」と「忘れやすい情報」の偏りをうまく説明してくれます。例えば自己紹介で多くの人が順番に名前を言った場合、最初の数人と最後の数人は覚えているのに、中盤の人の名前が思い出せない……という経験はないでしょうか。まさに系列位置曲線が示す特徴そのものです。

なぜこのようなU字型になるのか。その理由は、記憶のメカニズムにあります。最初の情報は繰り返しリハーサルされやすく長期記憶に移行するため、定着率が高まります。一方で最後の情報は短期記憶に保持されているため直後の再生率が高くなります。しかし中間部分は、繰り返しリハーサルされる機会が少なく、短期記憶からも外れやすいため、定着率が低下してしまうのです。

この系列位置効果は、学習やビジネスの現場で活用することができます。勉強の際には重要な情報を学習セッションの冒頭や最後に配置することが有効です。例えば、資格試験の暗記項目を学ぶとき、最初の10分と最後の10分に特に重要な公式や定義を置くことで、記憶効率を高めることができます。ビジネスにおいても同様で、プレゼンや営業トークでは冒頭のインパクトと最後のまとめが強く印象に残るため、戦略的に配置することが効果的です。

また、系列位置曲線の弱点である「中盤部分」を補うためには工夫が必要です。学習では、中盤に登場する内容を小分けにして休憩を挟みながら学ぶ「セッション分割法」が有効です。プレゼンでは、中盤にストーリー性や具体例を取り入れることで聴衆の注意を引きつけ、記憶の定着を助けることができます。

つまり、系列位置曲線は単なる心理学実験の結果にとどまらず、私たちの学び方や伝え方を大きく変えるヒントを与えてくれるものです。学習や仕事の計画を立てる際に「どこに重要な情報を配置するか」を意識するだけで、記憶の残り方は劇的に変わっていくのです。

第五章 記憶を定着させるリハーサルのコツ

記憶を長期的に定着させるためには、「リハーサル(復習)」が欠かせません。しかし、ただ単に繰り返すだけでは効果が限定的です。心理学では、リハーサルには大きく分けて二つの種類があるとされています。それが維持リハーサルと精緻化リハーサルです。

維持リハーサルとは、同じ情報を何度も繰り返し唱えたり書いたりする単純な復習方法です。たとえば、電話番号を覚えるために何度も口ずさむのが典型的な例です。この方法は短期的な記憶保持には有効ですが、長期記憶への移行は限定的で、時間が経つと忘れてしまいやすいという欠点があります。

これに対して、精緻化リハーサルは、情報に意味や関連性を持たせて深く理解しながら覚える方法です。たとえば新しい英単語を覚えるときに、自分の経験と結びつけてストーリー化したり、既知の単語と関連づけたりするのがこれにあたります。語呂合わせやイメージ連想なども精緻化リハーサルの一種です。こうした工夫は記憶のネットワークを強化し、長期記憶に残りやすくする効果があります。

また、リハーサルの実施タイミングも重要です。先に述べた忘却曲線に従えば、人は学習直後に急速に記憶を失います。そのため「忘れかけた頃に復習する」ことが最も効果的です。これを分散学習と呼び、1日後・1週間後・1か月後といった間隔をあけて繰り返すことで、再生率が飛躍的に高まります。これは脳に適度な負荷をかけ、より強固に情報を保持させる働きがあるからです。

さらに、記憶を呼び出すための「手がかり(キュー)」を意識することも、リハーサルを効果的にするポイントです。たとえば、ある教室で学んだ内容を同じ教室で思い出しやすいのは、環境が手がかりとして作用しているからです。同様に、自分で説明したり、図や表を使って整理したりする「自己説明」も強力なリハーサル手法です。自分の言葉で言い換えることで、情報が単なる暗記から「理解」へと変わり、長期記憶に結びつきやすくなります。

このように、記憶を定着させるリハーサルには「繰り返すだけ」ではなく「工夫して関連づけること」「適切なタイミングで行うこと」「手がかりを活用すること」が求められます。これらを意識することで、忘れにくく、必要なときに取り出せる「生きた知識」を育てることができるのです。

第六章 学習・仕事への実践応用

これまでに解説してきた記憶の定着に関する理論や心理学的知見は、単なる学問的なものではなく、日常生活や仕事においても活用できる実践的なヒントを含んでいます。特に学習効率の向上やビジネスシーンでの成果向上に直結するため、意識して取り入れることが大切です。

まず学習の場面においては、資格試験や受験勉強などの長期的な学習に役立ちます。単なる暗記ではなく、精緻化リハーサルを取り入れることで、理解と定着が進みます。例えば、歴史の年号を覚える際に「単に数字を繰り返す」のではなく、その出来事の背景や登場人物との関係を物語のように整理することで、忘れにくい知識へと変わります。また、英単語を学習するときに例文を作り、自分の日常に結びつけて使用すると、記憶のネットワークが広がり再生率が高まります。

さらに、分散学習を活用することで「一夜漬け」に頼らない効率的な学習が可能となります。1日後・1週間後・1か月後と復習のタイミングを調整することで、試験直前だけでなく長期的な定着を見込めます。これは語学学習にも効果的で、単語カードを使った短時間の復習を定期的に挟むだけでも大きな違いが生まれます。

一方、ビジネスの場でも記憶のメカニズムは強力な武器になります。例えばプレゼンテーションでは、初頭効果と新近効果を意識して構成することが大切です。冒頭で聴衆の関心を引き、最後に強いメッセージを残すことで、内容が長く印象に残ります。中盤部分が弱まりやすいことを理解したうえで、ストーリー性や具体的な事例を挟むことで補うのも効果的です。また、商談や会議での説明においても、重要なポイントは冒頭と結びに配置することで説得力が増します。

教育や研修の場でも応用できます。講義やセミナーを行う際に、最初に学習目標を提示し、最後に振り返りを行うのは系列位置曲線を意識した方法です。さらに、学習者に「自己説明」させることで精緻化リハーサルを促し、理解を深めさせることができます。

このように、記憶の定着に関する心理学的知見は、学習・ビジネス・教育のいずれにおいても活用可能です。大切なのは「人間の記憶の特性に逆らうのではなく、活かす」という姿勢です。忘却は避けられない現象ですが、工夫することで再生率を高め、知識を自分のものとして活用できるのです。

おわりに|忘れない記憶はつくれる

本記事では、人間の記憶の基本的な仕組みから、定着を促す要因や心理学的効果、そして学習や仕事への応用までを解説してきました。あらためて振り返ると、記憶は「記銘 → 保持 → 再生」という三段階で処理され、長期記憶に定着してこそ本当に「覚えた」と言えることが分かります。そして、その定着には時間・感情・繰り返し・関連づけといった多様な要素が影響を与えていました。

また、時間と忘却の関係を示すエビングハウスの忘却曲線は、「人は忘れる存在」であることを前提に、復習の重要性を教えてくれます。適切なタイミングでの分散学習や遅延リハーサルを行うことで、再生率を飛躍的に高められるのです。さらに、初頭効果や新近効果、系列位置曲線が示すように、情報の提示順も記憶に大きな影響を与えます。冒頭と結びを意識することは、学習者だけでなく情報を伝える側にとっても大切なポイントです。

そして何よりも重要なのは、「リハーサルの質」です。単純に繰り返す維持リハーサルよりも、意味づけや関連づけを行う精緻化リハーサルこそが、記憶を強固にします。語呂合わせやイメージ化、自己説明といった工夫を取り入れることで、記憶は「一時的な暗記」から「長期的な知識」へと変わっていきます。

このように、人間の記憶は決して完璧ではありませんが、忘れる特性を理解し、心理学の知見を活用することで、効率よく「忘れない学習法」を実践することが可能です。資格試験や受験勉強に励む学生にとっても、日々の業務に取り組むビジネスパーソンにとっても、記憶の定着は成果に直結するテーマです。

最後に強調したいのは、「記憶は努力と工夫によって鍛えられる」ということです。学習計画の立て方、復習のタイミング、情報の配置やリハーサル方法など、意識して取り入れられる工夫は数多くあります。忘却に悩まされるのではなく、記憶のメカニズムを味方につけることで、あなたの学びや仕事は確実にステップアップしていくでしょう。心理学が示す知見を日常に応用し、ぜひ「忘れない記憶づくり」を実践してみてください。

コメント